Mardi 26 mai, café climat EN LIGNE organisé par Nouvelle Orientation Économique pour le 21e siècle – Noé 21

Brèves présentation suivies d'un débat avec le public.

Avec:

Valentina Hemmeler-Maiga, Directrice de l'office cantonal genevois de l'agriculture et de la nature

Rudi Berli, membre du comité d'Uniterre

Le débat aura lieu sur meet infomaniak ici https://meet.infomaniak.com/wtrcxsyusmweyxit

Et ces deux liens sont proposés pour une contextualisaton

Jeune Couple Suisse cherche ancien verger à acheter en l’état pour réhabilitation.

Toutes communes des districts de Nyon et Morges, et environs

Surface et configuration du terrain libres

Contact :

sandra.rappo@gmail.com

Mme RAPPO 079/715.21.18

M. EGLI 022/519.26.02

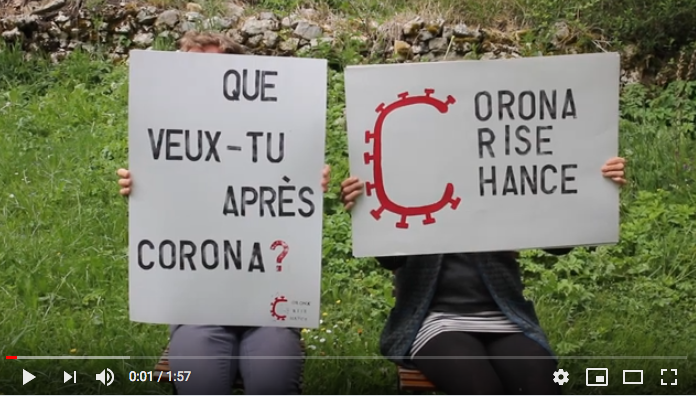

Une vidéo à ne pas manquer!

https://www.youtube.com/watch?v=QyxXJEnZt8g

Réalisée par Longo Mai - Montois

Lausanne, le 12 mai 2020

Uniterre s’est penché sur le train d’ordonnances agricoles 2020. Voici les points essentiels qui en ressortent :

Améliorations structurelles :

Comme lors de la consultation sur la PA 2022+, Uniterre accueille favorablement les ouvertures proposées en faveur des personnes morales dans le cadre de la LDFR ainsi qu’à des conditions de contrôle et des exigences pour éviter une mise en danger des éléments fondamentaux du droit foncier rural.

Protection à la frontière :

Uniterre estime que les propositions concernant les importations agricoles sont à rejeter en bloc. Elles sont contraires à la sécurité et à la souveraineté alimentaire ! Elles augmentent la pression sur les prix à la production par une concurrence accrue. Elles favorisent les effets négatifs sur l'environnement par une hausse des volumes d'importation et dégradent les conditions cadres assurant l'approvisionnement de la population avec une production indigène durable et de qualité. Les défis que nous imposent le changement climatique, la nécessité de protéger les ressources et l’environnement ainsi que la crise actuelle liée au coronavirus montrent l’importance de maintenir et de développer une production indigène socialement, environnementalement et économiquement durable.

Dans le secteur laitier, au lieu de faciliter l'importation de beurre, nous demandons le maintien du système actuel et et la mise en œuvre de mesures privilégiant une production suffisante de beurre indigène, plutôt que la production de fromages bon marché d’exportation. Dans le domaine des productions végétales, il faut rehausser les prix seuils, baissés par l'OFAG, pour rendre plus attractive la production indigène de fourrages. Concernant le blé panifiable, il ne faut pas modifier le système actuel, mais au contraire mettre un frein à l'importation massive de pains préfabriqués qui ne sont pas pris en compte dans le contingent d'importation de blé panifiable. Le système de mise aux enchères doit être maintenu.

Protection des végétaux :

Nous saluons l’adaptation au droit européen en matière de retrait de substances actives. L'homologation de produits autorisés en agriculture biologique devrait être accélérée par une réciprocité avec le droit européen. Uniterre rappelle qu’il s’oppose à la culture et l’utilisation d’OGM dans l’agriculture de même qu’aux techniques de mutagénèse faisant recours à l’ADN recombinant

Simplification administrative:

Certaines simplifications administratives sont bienvenues, mais dans l'ensemble, la densité de la charge administrative devrait être réduite.

Supplément pour la transformation laitière

Uniterre se bat depuis des années pour que la prime fromagère soit versée directementaux producteurs conformément à l’ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL Art. 6b) ! Aujourd’hui cette prime est versée aux transformateurs qui devraient la reverser aux producteurs or, nous savons qu’une partie de cette prime reste dans les poches des transformateurs et de la grande distribution,

La transparence du marché laitier doit être améliorée par une application plus rigoureuse de l'art. 37 sur les contrats laitiers, y compris le droit de livraison volontaire du lait du segment B. Aujourd’hui les producteurs ne peuvent pas décider dans quel segment leur lait sera vendu (pour rappel lait segment A : prix indicatif 71ct/l ; lait segment B : env. 45 ct/l).

Les interprofessions (art.7,8 Lagr) doivent garantir une représentation démocratique des producteurs, selon le principe 1 producteur = 1 voix. Ce renforcement est nécessaire afin que la position des producteurs soit améliorée vis-à-vis des transformateurs et de la grande distribution. Les prix indicatifs devraient avoir valeur départ ferme et des prix minimaux devraient être fixés.

En revanche, Uniterre est contre le fait de verser le supplément de non-ensilage également pour le lait bactofugé et pasteurisé transformé en fromage. La Confédération doit au contraire soutenir les mesures pour favoriser une production durable de qualité. Un prix du lait équitable de Fr. 1.- est une condition qui doit être soutenue dans les efforts de la branche.

Contact presse : Rudi Berli, r.berli@uniterre.ch, 078 707 78 83 (D/F)

Neuchâtel, zone montagne. Vaches allaitantes.

Profil : expérience agricole et bétail. Maniement tracteur et machines. Capacité de travailler de manière autonome.

Possibilité de reprise graduelle de l’exploitation.

Pour plus de renseignements : 079 201 90 85

De Big-M et Uniterre

Les producteurs laitiers de nombreux pays européens vont manifester demain contre le train de mesures de la Commission européenne, impuissante face à la crise laitière actuelle. Les agriculteurs de l'EMB (European Milk Board) prennent note de cette décision avec incompréhension. Ce n'est certainement pas une solution au problème si les excédents de lait sont simplement stockés sous forme de beurre et de lait en poudre. Les crises de ces dernières années ont montré que ces stocks empêchent une augmentation du prix du lait après la crise jusqu'à ce que ces stocks soient vides. Si les ventes stagnent, il n'y a qu'une seule solution raisonnable : produire moins de lait !

Nous connaissons une situation similaire en Suisse. Ici, les agriculteurs sont obligés de livrer du lait segment B bon marché, qui est payé à peine 45 centimes ! À ce prix, même les meilleurs agriculteurs perdent de l'argent. Et ce qui est absurde, c'est que ce lait moins cher ne sert pas à faire du beurre mais des produits bon marché.Et au final, ce manque de beurre est compensé par des importations. Cela suffit !

Nous nous demandons : est-il juste que les conditions cadres du marché du lait soient telles que les laiteries travaillent à plein régime alors que les producteurs laitiers doivent livrer leur lait à des prix de dumping ? N'est-ce pas précisément cette pression permanente sur les prix qui pousse les agriculteurs à adopter des méthodes de production qui ne sont pas du tout souhaitables pour la société ? Comment les agriculteurs sont-ils censés faire face aux coûts supplémentaires des nouvelles exigences environnementales alors que le prix du lait ne couvre même pas le prix actuel ?Obliger les agriculteurs à fournir du lait bon marché est une mauvaise stratégie. Si les agriculteurs cessent de produire du lait, ce sera aussi la fin des transformateurs.

Avec les actions de demain, l'EMB appelle la société civile à s'exprimer enfin d'une voix forte (voir communiqué de presse). Il est temps que les intérêts des grandes entreprises passent au second plan.

(Pour simplifier, la forme masculine est employée pour désigner autant les femmes que les hommes)

La

pandémie COVID-19 s'ajoute et renforce les persécutions

historiquement pratiquées contre les peuples. Et cette pandémie ne

peut nous faire oublier la violence systémique et systématique à

l'encontre des paysans et paysannes, et autres travailleurs ruraux,

ainsi que les violations de leurs droits. À la recherche d'un revenu

décent et pour assurer leurs moyens de production, les travailleurs

ruraux dans différentes parties du monde sont constamment confrontés

à des hostilités, à la violence, à la persécution et à la

criminalisation. Cette situation est exacerbée par la mise en place

des mesures exceptionnelles contre la maladie.

Les

sociétés transnationales minières, agroalimentaires et

hydro-industrielles, harcelaient déjà les populations des

campagnes, des eaux et des forêts ; avec la pandémie, les

gouvernements assujettis à ces grandes entreprises justifient leurs

actes de persécution et même d’extermination. Car en réalité,

leur préoccupation n'est pas de sauver des vies, mais d'essayer de

sauver l'économie capitaliste, qui repose sur le sang de milliers de

personnes dans le monde.

Pour

les paysans et paysannes, les peuples de pêcheurs et des forêts, la

lutte quotidienne dans le contexte du COVID-19 n'est pas facile. Dans

plusieurs pays, lorsqu'ils tentent d'accéder aux marchés pour

vendre leurs récoltes ou leurs produits, les paysans et autres

producteurs de denrées alimentaires sont confrontés à des

sanctions économiques ou pénales pour tout déplacement hors de

leur communauté. Les marchés locaux, les marchés paysans, etc. ont

été fermés à titre préventif, mais les supermarchés sont

encouragés à poursuivre leurs activités, en exploitant leurs

travailleurs et en spéculant parfois sur les prix des denrées

alimentaires et d'autres produits tels que les masques. Nous

affirmons que le monde paysan est capable d'adopter des mesures

d'hygiène rigoureuses afin d'éviter la contamination et d'être

contaminé.

Dans

le secteur agricole, les personnes qui ont été amenées à utiliser

des produits toxiques, tels que les pesticides, insecticides et

autres, comptent aujourd'hui parmi les groupes les plus exposés au

COVID-19, en raison de la faiblesse physique et des maladies que ces

produits chimiques provoquent.

Les

communautés d'ascendance africaine, les peuples autochtones, les

migrants, les personnes LGBTI, les populations urbaines en situation

de pauvreté et les femmes sont parmi les personnes qui souffrent de

l'impact disproportionné de la crise sanitaire, sociale et

économique.

La

violence domestique s'est intensifiée avec le confinement ; les

foyers sont devenus plus dangereux pour les femmes, les enfants et

les personnes âgées qui étaient déjà victimes de violence. Les

groupes féministes qui soutiennent les personnes confrontées à la

violence voient leur action limitée par l'enfermement forcé et

subissent des atteintes à leur liberté d'expression dans les médias

numériques.

La

situation touche également les migrants internationaux et les

déplacés internes, notamment dans les camps de réfugiés

surpeuplés. Les adultes et les enfants sont confrontés à une

détention arbitraire et prolongée et à des traitements abusifs

dans des conditions insalubres et dégradantes, en plus des abus

policiers. Les personnes impliquées dans l'aide alimentaire ont été

condamnées à des amendes dans les pays du Nord et persécutées

dans les pays à régime autoritaire.

Depuis

l'apparition du COVID-19, les gouvernements du monde entier ont

appliqué des restrictions plus ou moins drastiques à la liberté de

mouvement et à la liberté de réunion. Une pandémie est combattue

par l'information, les soins, la santé publique universelle et

gratuite, et non par la police et l'armée qui s'attaquent aux gens.

Certains gouvernements se cachent derrière cette crise pour attaquer

ou laisser attaquer spécifiquement les leaders sociaux et les

défenseurs des territoires. De nombreux journalistes ou écrivains

ont également été attaqués pour avoir diffusé des critiques sur

les gouvernements, certain.e.s ont disparu ou ont été réduit.e.s

au silence. Dans le même temps, les grands médias ont continué à

jouer un rôle important dans la diffusion de la discrimination et

des discours de haine contre certains groupes sociaux.

Il

y a toujours des cas d'emprisonnement arbitraire, de détention au

secret de prisonniers politiques et des mesures de quarantaine qui

ont entraîné la suspension des services judiciaires, ce qui a servi

de prétexte pour empêcher la libération de personnes, ainsi que

les plaintes et l'accès à des recours judiciaires par les personnes

qui ont été menacées ou attaquées. Les revendications pour de

meilleures conditions sanitaires pour les prisonniers, face au

Coronavirus, ont été durement réprimées dans plusieurs pays. Les

états d'alerte, la militarisation accrue et la présence policière

sont devenus la nouvelle norme dans de nombreuses régions du monde,

ce qui fait craindre que ces pouvoirs continuent d'être exercés une

fois la crise passée.

Les

militants et les dirigeants d'organisations populaires, hommes et

femmes, attirent également l'attention sur les conséquences et les

implications à long terme de la surveillance numérique accrue qui

est mise en place dans le monde entier pour soi-disant contenir la

propagation du virus. Non seulement elle mettrait en danger les

droits numériques et la vie privée de la société dans son

ensemble, mais elle permettrait également un plus grand contrôle du

travail et des mouvements des personnes, et des attaques - en ligne

sur leur liberté d'expression, et hors ligne sur leur vie - sur eux,

leurs familles, leurs communautés et leurs organisations. Dans le

même temps, les personnes qui n'ont pas accès aux technologies et

aux différents outils de communication se retrouvent isolées et

incapables de communiquer sur leur situation et de s'organiser en

collectifs.

En

quelques semaines, la situation d'exclusion et d'inégalité a été

mise en évidence pendant la pandémie. Le système agroalimentaire

hégémonique s'est révélé incapable de lutter contre la faim, la

précarité et les terribles conditions de travail. Si les causes

structurelles des nombreuses crises que connaît l'humanité ne sont

pas traitées, les mobilisations sociales et les protestations

s'intensifieront et avec elles les mesures de répression et de

contrôle de la part de ceux qui maintiennent le monopole politique

et économique. La pandémie a précipité une crise structurelle du

capitalisme déjà annoncée.

Nous

devons renforcer les alliances entre les organisations populaires, en

préservant la vie des personnes qui se battent pour leur territoire,

pour leur culture, pour une façon de produire qui ne détruise pas

la planète. Nous devons rendre visibles et faire prendre conscience

des menaces qui pèsent sur les personnes et leurs organisations, en

particulier les plus isolées. Nous devons dénoncer de toutes les

manières possibles la violence subie, en ciblant les gouvernements,

les entreprises, les propriétaires terriens et les autres personnes

qui sont impliquées dans la persécution, la criminalisation, la

disparition et l'assassinat de militants et de dirigeants de

mouvements et d'organisations populaires. La violence est, et reste,

un phénomène structurel plutôt qu'un phénomène d'urgence, et

doit être traitée comme telle par le déploiement des ressources

nécessaires.

La

construction collective est fondamentale pour faire face au monde

d'aujourd'hui et de demain. La crise a également mis en évidence la

solidarité et la construction d'alternatives, existantes et

nouvelles, qui doivent être le moteur de nos futures actions

collectives. Nous ne reviendrons pas à la "normalité" de

la violence, aux situations précaires. Le capitalisme n'a rien à

offrir à nos peuples, seulement la violence, l'exploitation et la

mort. Ce que nous disons aujourd'hui était fondamental hier et le

sera encore demain. Il est temps de promouvoir de nouvelles valeurs,

il est temps d'organiser la résistance, de renforcer les

connaissances locales et la création de connaissances et

l'apprentissage participatifs, de produire sur nos territoires, de

nourrir le monde et de préserver la planète et l'humanité.

Il est temps de renforcer la solidarité, d'exercer la résistance, de cultiver l'espoir.

Alors que plus que jamais, nous constatons qu’une agriculture indigène est indispensable à la sécurité de l’approvisionnement de notre pays et à la souveraineté alimentaire ; que les consommateurs prennent conscience de l’importance d’une agriculture de proximité et dévalisent les marchés à la ferme, self-services et autres, la demande de l’IP lait du 23 avril d’importer 1000 tonnes de beurre tombe totalement à rebours du bon sens et elle est choquante en cette période de crise historique.

Nous vous demandons de refuser catégoriquement cette demande. La fabrication de beurre à partir de matière première suisse est possible et plus que souhaitable ! Comme indiqué dans notre précédent courrier adressé à M. Parmelin, le 14 avril dernier, il est temps de mettre fin aux aberrations que la production laitière subit depuis des années: le système de segmentation du lait en place aujourd’hui est opaque et profite surtout aux acheteurs de lait qui utilisent tous les stratagèmes possibles pour acquérir cette précieuse matière première au prix le plus bas possible. Voici quelques exemples :

- Entre septembre 2019 et janvier 2020, la part de lait segment B chez l’un des plus gros acheteurs - Mooh - est passée de 10 à 40%. Et comme par hasard, cette augmentation du lait en segment B s’est faite en parallèle de la mise en place du « Tapis vert » (Swissmilk green).

- Une partie du lait segment B sert à la fabrication de fromage à pâte molle vendu à l’exportation environ 3 Fr.-/kg. Comment cela est-il possible ? Parce que le supplément pour le lait transformé en fromage est également versé sur ce lait segment B, ce qui est contraire à la loi : ce supplément ne doit aller que sur du lait segment A.Pour rappel, le lait segment B a été payé en moyenne 45,42 centimes par litre de lait en 2019.

- De plus, l’acheteur Mooh a annoncé dans son bulletin d’avril 2020 qu’à cause de l’effondrement brutal des prix internationaux du lait et de la poudre de lait lié à la crise du corona virus, le prix du lait segment B est impacté et a déjà diminué de 3 centimes sur le mois d’avril pour arriver à 42 centimes. Et que l’on peut s’attendre à une nouvelle baisse importante en mai.

Comment ce secteur déjà fortement ébranlé va-t-il pouvoir faire face à une nouvelle baisse des prix ?

Nous demandons donc : une revalorisation du prix départ ferme, un transfert d’une majorité du lait segment B, utilisé à la fabrication de pâtes molles, de poudre de lait écrémé, yogourts, autres produits frais pour l’exportation vers le segment A pour la fabrication de beurre pour le marché Suisse.

Comme nous pouvons le constater ses dernières semaines, la Confédération a su nous montrer, qu’en temps de grave crise, elle est capable de jouer son rôle et de prendre ses responsabilités, même au prix de nombreux sacrifices. Nous demandons que l’Office Fédéral de l’Agriculture prenne aussi ses responsabilités et mette en place de véritables mesures pour encadrer la production laitière suisse et garantir le maintien de cette dernière. L’heure est grave également pour la production laitière suisse ! Et force est de constater que la Fédération des Producteurs Suisses de Lait ainsi que l’Interprofession Lait ont montré depuis des années et montrent encore aujourd’hui, en temps de crise, leur incapacité à défendre et mettre en place de réelles solutions en faveur des producteurs de lait suisses.

N’oublions pas que si nous en sommes arrivés là - à manquer de matière première pour fabriquer du beurre -, c'est avant tout à cause de l’hécatombe du nombre de producteurs de lait en Suisse, qui est la conséquence d’un prix du lait tous segments confondus couvrant à peine la moitié des coûts de production.

De nombreux producteurs sont au bord du gouffre et de plus en plus de consommateurs se rebiffent contre cette libéralisation des importations particulièrement en ces temps de semi-confinement qui exacerbent les réactions. Accepter cette demande d'IP Lait est indigne d'un pays qui dit soutenir ces producteurs. Cela pourrait, de plus, amener ces producteurs qui n'ont plus rien à perdre à des réactions en chaîne. Plusieurs d'entre eux ont déjà parlé de vider les rayons de beurre étrangers dans les magasins qui en vendraient. Des consommateurs semblent de plus en plus prêts à les appuyer. La situation est déjà tendue et ce serait un non sens que de mettre de l'huile sur le feu.

Il est temps d’agir en faveur des producteurs !

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur Hofer, à l’assurance de nos salutations distinguées.

(Pour simplifier, la forme masculine est employée pour désigner autant les femmes que les hommes)

Protection

Parlons du libre-échange. Il ne s'agit jamais de libre-échange sur un pied d'égalité ou de relations commerciales égalitaires, mais bien de faire prévaloir les énormes intérêts des multinationales et des investisseurs. Dans le cas des droits sur la propriété intellectuelle ou dans celui des semences, par exemple, ils sont très protectionnistes ; l'accord économique avec l'Indonésie ne fait pas exception. La sociologue allemande Maria Mies analyse avec justesse le contexte : "Cette inégalité croissante entre les pays et au sein de ceux-ci n'est toutefois pas fortuite, mais constitue un élément structurel nécessaire à la mondialisation néolibérale. Pour les multinationales, cette inégalité constitue un "avantage comparatif" dans leur lutte pour obtenir la main-d'œuvre la moins chère et les conditions environnementales les plus laxistes." Selon le critique de la mondialisation Noam Chomsky, contrairement au Premier Monde, le Tiers Monde est contraint de se libéraliser. Avec des conséquences dévastatrices pour les humains et l'environnement.

Une autre particularité du libre-échange est que, dans la mesure du possible, tous les processus décisionnels démocratiques sont contournés. Le libre-échange ne doit pas passer l'écueil du peuple et les négociations sont totalement opaques. Ce fut notamment le cas dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, adhésion en 1966) et également pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995. L'accord (Suisse-Indonésie) met en avant la durabilité et le nouvel article constitutionnel (art. 104 d) met l'accent sur des "relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire". Pour la première fois, les valeurs fondamentales des Nations Unies en matière de développement durable sont inscrites dans le préambule de l'accord économique, ainsi que des dispositions sur les questions environnementales, les normes de travail et la gestion durable du secteur des huiles végétales, pour n'en citer que quelques-unes. Que de belles paroles ! Il manque des moyens pratiques de contrôle et de sanction. Nous préférons protéger notre agriculture indigène et, dans la mesure du possible, nous passer de l'huile de palme, qui détruit l'environnement en Indonésie et dont les risques pour la santé sont connus. Le comité d'Uniterre a décidé le 14 janvier 2020 de soutenir le référendum contre l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, qui a été approuvé par le parlement le 20 décembre 2019. C'est la première fois en Suisse qu'un référendum est lancé contre un accord de libre-échange. Il ne nous reste cependant pas beaucoup de temps : le délai pour le dépôt des signature est fixé au 9 avril 2020. Signez maintenant la feuille de signature ci-jointe et renvoyez-la immédiatement.

Mathias Stalder, Uniterre Sekretär

Le vent tourne…

Le 23 septembre 2019, la Coopérative du Lait équitable célébrait la mise sur le marché de la brique de lait équitable Faireswiss, ainsi que cinq fromages à pâte molle, chez Manor. Un an plus tôt, jour pour jour, nous votions sur l’initiative pour la Souveraineté alimentaire. Même si nous avons perdu la bataille en 2018, le succès immédiat du lait équitable Faireswiss – une superbe application de la souveraineté alimentaire – nous montre que les lignes sont en train de bouger !

Le 11 octobre 2019, Willy Cretigny – président de l’Association Suisse des Vignerons-Encaveurs Indépendants et membre d’Uniterre – entamait une grève de la faim pour dénoncer l’incohérence de la politique agricole qui profite essentiellement à l’importation, au détriment de la production locale dans la filière vinicole. Et ce n’est pas la seule branche de production concernée : la filière céréalière, et principalement les producteur.trice.s de blé panifiable, vit également un sale moment. L’article « Qui se fait du blé sur le pain ? » vous en dévoilera la complexité.

L’appel au secours de Willy Cretigny a débouché sur la rédaction d’un manifeste à destination des politiques, pour lequel nous avons besoin de vous ! Tout est expliqué en page X.

Le 20 octobre 2019, on assiste à la montée historique des Verts et des femmes à Berne lors des élections fédérales. Même si ce bouleversement peut effrayer ou décourager certain.ne.s d’entre nous, paysan.ne.s, nous pouvons faire en sorte que cela soit positif pour notre cause. Et nous arriverons à trouver des solutions qui nous permettront de concilier écologie, équité et production.

En ce sens, après des débats animés au sein du comité d’Uniterre, nous avons finalement pris position face aux initiatives « Pour une Suisse sans pesticides de synthèse » et « Pour une eau potable propre et une alimentation saine ».Je ne dévoilerai rien ici. Retrouvez nos arguments en page 6.

2019 arrive à sa fin. 2020 nous réserve de grands défis : la suite des discussions sur la Politique Agricole 22+, les accords de libre-échange en cours de signature, la mise en place du nouveau parlement, la votation sur les deux initiatives citées ci-dessus, pour n’en évoquer que quelques-uns.

En attendant, même s’il est encore un peu tôt pour vous le souhaiter, passez de belles fêtes de fin d’année auprès de vos familles, amis et voisins ! Nous restons à vos côtés en 2020 pour de nouvelles aventures !

Berthe Darras

Mots-clés

- Communiqués de presse

- Edito du Journal d'Uniterre

- Thématique

- Uniterre - sections

- Campagnes

- Manifestations

- Traductions journal

- Journal Articles Internationaux

-

Autres

- producteurs

- gestion des quantités

- prix

- droits paysans

- via campesina

- femmes

- ECVC

- jeunes

- spéculation

- accaparement des terres

- OGM

- agrocarburants

- semences

- céréales

- partenariats

- parlementaires

- consommateurs

- ACP

- engagement citoyen

- environnement

- équitable

- votations

- national

- international

- libre échange

- PAC

- OMC

- Cassis de Dijon